失われつつある酒神の面目を再び躍如とさせるべく、酒神の血の中に混じる異常な魅力と活力を人々に付与せしめようと努めて十年。「百の知識ありても一の実行あらざれば、その知識なきに等しい」と考え、当サイトを立ち上げて三年。神助と人助を賜りながらアイデンティティとメタモルフォーゼとの間を往還し、最終的には我が大和民族の酒の為に大いに飲み込んで、大いに気を吐いて参りましたが、どうやらアルコールとやらに見切りを付けるべき時が来たようです。虚飾に満ち虚無に捕われる誠に生き辛い人の世において、不要不急の嗜好品に対する尋常ならざる興奮の下、乾き切った身心を潤そうと些か飲み過ぎる我々は「アルコール無くしては生きられない連中」と誤解される集団のようですが、終に我々の「止めようと思えばいつでも止められる」という、内に秘めたる強固な自信を示す時が来たようです。この、多からぬ預金と少なからず健康を犠牲にした活動を振り返って見れば、私にとって酒とは到酔飲料である事は少しも無く、飽くまで心を傾け、心を注ぐものとして、文化を味わう源泉として、喉ではなく心を潤す飲み物で在り続けました。「お酒は一国文化の申し子」、酒は人類の歴史と共に古く、各国独自の原料或いは主食と為る代表的作物が活かされて来たが故に、特色有るその国の生活と風土、即ちその国の伝統文化が息衝くものであります。そして日本酒もまた神代の昔から存在して来ましたが、現在の様な酒造りに固まって来たのは奈良時代とされ、少なくとも千年の歴史がある事に為ります。──千年! 千年以上の伝統を持つ民族の酒に生命力が無い訳がありません。酒は日本の美しい文化であり、薄ら氷の如く繊細な日本人の心を映した優しく壊れ易い、しかし豊かで優雅な飲み物であります。長い歴史に育まれ、幾多の嵐に揉まれながら、伝統産業の誇りと栄光を忘れる事無く、営々と築き上げられた日本の貴重な食文化であります。──と、古き良き美しかった日本への浪漫を追い過ぎた情緒的な文言を羅列する筆者への謗りは免れないでしょう。抑々「伝統性とは、言ってみればその時代における大衆性を失ったものである。当代人の価値観と乖離しているからこそ態々『伝統』と言うのである」という逆の視点からの意見にも耳を傾けねばなりますまい。就中清酒業界は徴税のみを目的とした問題だらけの酒税制度に縛られ且つ保護され続けて来た結果、伝統に固執して革新に背を向け、消費者の嗜好の変化を無視して来た為に衰退の一途を辿っています。それは長いワインの歴史において、ワインを選び、その価値を決めて来たのが飲み手の目と鼻と舌であった事と対照的であります。この現状を前に、清酒業界も唯歴史が在ると言うだけの骨董品的産業に為り掛かっていると思わざるを得ません。しかし、価値ある文化は必ず回帰し、新たな伝統を生み出して行くのが歴史の真実。イエスの「誰も、新しい葡萄酒を古い革袋に入れたりはしない」という言葉とは反対に、日本には「伝統は革新の連続なり」という言葉があるように、また俳句の巨匠高浜虚子が「古壺新酒」を提唱したように、時代の変化に合わせて古い物に新しい精神を吹き込み、次の世代に受け継がれて行く、それが真の伝統(※1)というものであります。清酒の風味は決して伝統の味として固定した訳ではありません。先人が築き上げた型の上に己が才能を開花させる事。守勢に回れば退化あるのみ、周りが進化する以上それは当然の事です。常に攻めの気概だけを持って前に歩を進める以外に将来の発展は望めません。如何なる業界においても、競争が少ないと努力が不足し、結果その発展も滞るのです。とは言え、民族の酒が苦戦している国は日本だけではありません。日本で一升瓶から清酒を飲むのは「年寄り臭い」と思われている(※2)ように、フランスではガラス瓶のワインは年寄りが飲む物だというイメージが定着しているそうで、1960年代に比べてワイン消費量は35%も減少しています。ドイツでもビールが10年で10%減少しました。イギリスのウイスキー、アメリカのバーボン、ロシアのウォッカ、韓国のマッカリ、メキシコのテキーラ、中国の紹興酒らも例外ではありません。ただ苦戦しているとは言うものの、世界各国の民族酒である酒類のシェアは50~80%と非常に高く、そして清酒も元々四割近いシェアを国内に維持していました。しかしながら時代の流れと共にそれを失い、1950~60年代で三割台、そして2005年の酒類全体に占める清酒の国内シェアは、家庭では11.6%、料飲店では5.6%と壊滅的状況に陥りました。その後も減少を続け2008年では8%、最近2019年には5%にまで落ち込み、もはやこの数字は、寂しさを通り越して「異常」と言わざるを得ず、曾て「財政の玉手箱」と呼ばれた日本酒はもはや「國酒」(※3)などではなく、一握りの好事家の為のニッチな文化財的酒類に過ぎないのであります。日本人にとっての原味覚である米が空気と同じ様な存在で、新米の季節を除けば日常的に旨いとも不味いとも思わないほど余りに普通の食べ物であるように、殊更にその売り方や飲み方まで省みられる事が無いほど余りに普通の酒であった清酒は人々の話題に上る事も無く、もはや世界に冠たるその製造法(並行複式発酵)から、伝統性と現代性や、地域性と多様性といった個性や特殊性を積極的にアピールして行かないと、お膝元の日本の若者にさえ受け入れて貰えない状況下に在るのです。しかし冷静に為って考えてみると、それは理由無き事ではありません。確かに若者にとっても酒はコミュニケーションツールでありますが、その対象が異性に向かう事が多いのですから、彼等は飲む酒に対しファッション性やロマン性を求める傾向にあります。「日本酒」は「古臭い」「田舎臭い」「年寄り臭い」といった悪い印象を払拭出来ずにいるのは紛れもない事実ですが、嗜好の未熟さが故にお洒落な雰囲気を最優先する若年者の初心な舌では、香味が明快なワインに比べて主張が乏しく、したがって偉大なワインの様に身心を縦に貫く稲妻の様な感動を齎す事も無い、より繊細で物足りないとも思える日本酒の微妙さをそう容易く理解出来る筈も無いのですから、年の功としてそれはそれで良しと筆者は考える次第であります。歳を取るにつれて増して行く、温浴における芸術的価値観の様に、清酒への耽溺性もまた歳と共に増して行く。これが日本人における官能的快楽の実態なのです。

※1 伝統文化研究者西山松之助は「伝統」の概念を次の様に規定している。①伝統は、一つの世代から次の世代へ伝達される有形無形の伝承および、それを伝達する様式 ②伝統は個人的なものでなく、社会的、歴史的なものである ③伝統はいつもその発生原初の体験へ帰ってこれを再体験し、或いは再評価することが行われる ④伝統は、伝達され保存されるためには、新鮮な現代人の意識によって再体験・再評価されるものである ⑤伝統は一定の状況と結合している。そのため、伝統は一方から他方へ、それだけのものとして移植されたり、伝達されることがない ⑥伝統には自己意識的な性格がある

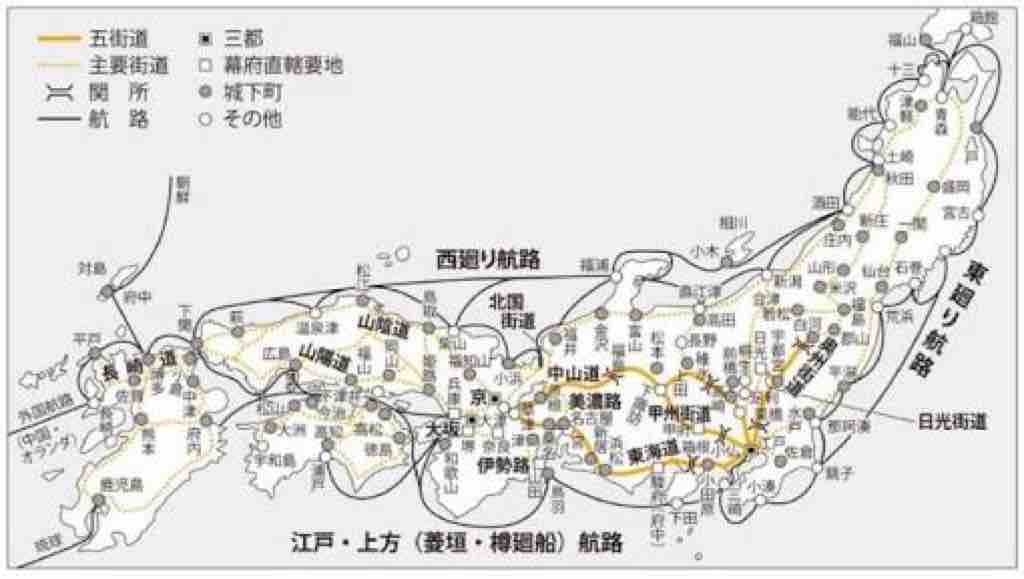

※2 一升瓶が誕生したのは明治三十四(1901)年。大正七、八年頃に大阪の徳永ガラスが製造に着手したが、その普及は中々進まなかった。しかし大正十二(1923)年の関東大震災により、建築資材が不足し四斗樽が製造出来なく為った為、代用として硝子の一升瓶が一気に需要を占める事に為った。詰まり一升瓶は出現してから122年、需要が拡大してから100年という事に為るが、安土桃山時代(1568~1598/1600)に出現した四斗樽の400年を越える歴史には及びもつかない

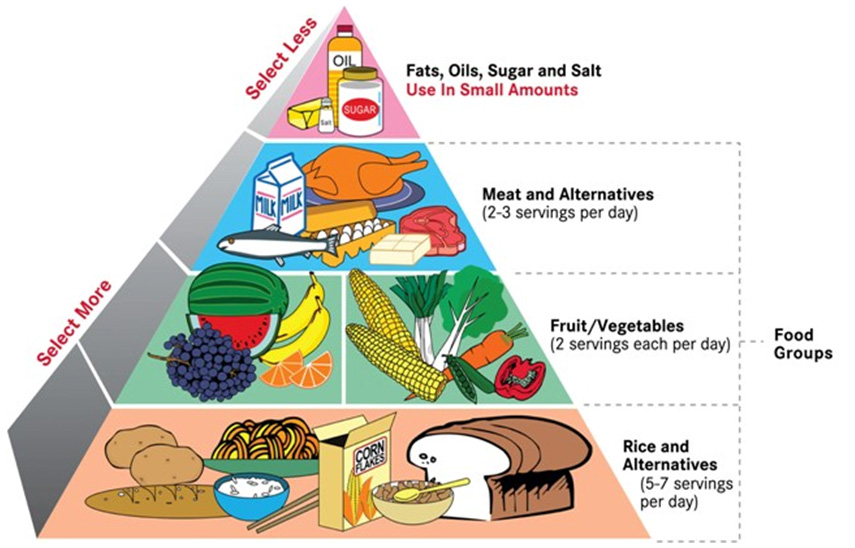

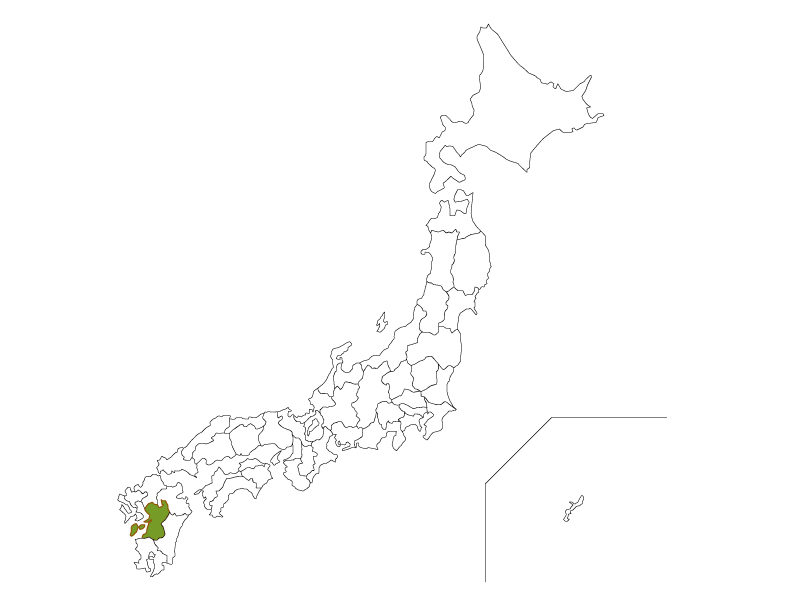

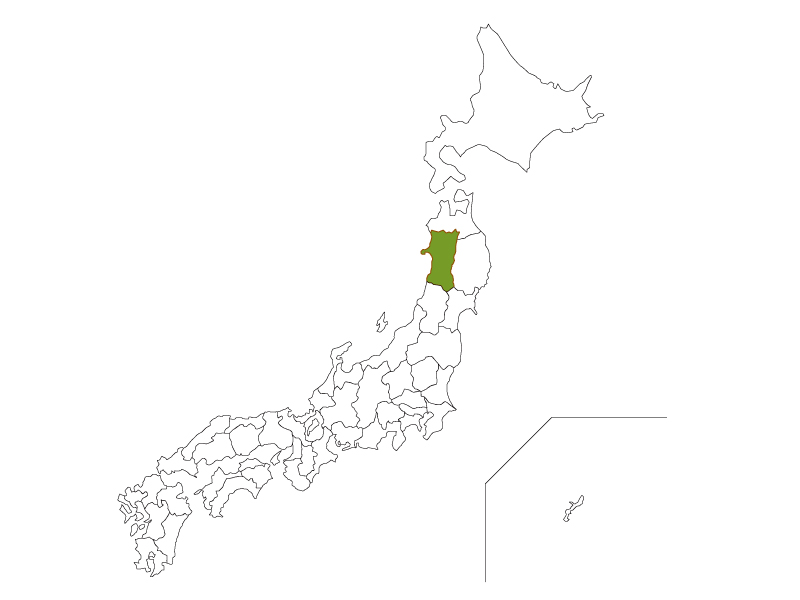

※3 この言葉は、昭和五十五(1980)年一月五日の初閣議で大平正芳首相が「日本酒は國酒。特に外国の客を持て成す時は日本酒が良い」と発言し、「國酒」と揮毫した紙を日本酒造組合中央会へ贈呈した事を契機に使われ始めた(当会は平成二十一年六月の通常総会において、國酒とは「日本酒と泡盛を含む焼酎」を指すと機関決定している)。以後、歴代の総理大臣がそれに倣っているにもかかわらず、日本の「國酒」が全酒類の一割も占められていない理由は様々で、食文化の変化(洋風化、学校給食の余波、魚から肉食〈※4〉への移行)、社会環境の変化(自動車の普及、娯楽の多様化)、製造環境の現実(他酒類よりもコスト高の国産原料米の使用)等が原因と言われている。曾て江田鎌治郎が「我國産業中の巨魁たりと云ふことを得べし」と言った清酒の行政に、劇的と言える程の力量を発揮してくれる総理大臣は現れるのだろうか(故安倍首相は饗宴外交に自らイニシアティブを執る程積極的に取り組んだ。和食を指示し、ワインもフランス産から日本産に切り替え、乾杯は日本酒で行うようにするなど、日本の饗宴外交発展に最も貢献した。そしてこの遣り方は現岸田政権も踏襲している)

※4 日本において古くから千二百年ものあいだ禁止されて来た肉食を明治五(1872)年に明治天皇が解禁、明治政府に加え、福沢諭吉や仮名垣魯文など当時の有識者達も奨励した。横浜や神戸といった外国人居留地付近に西洋料理店が続々と開店し、牛肉が入手し易く為ると牛鍋屋やすき焼き屋が登場。刺身の技法を応用して牛肉を薄くスライスしたり、醤油や味噌を使用して白米に合うように工夫した事で庶民の間に普及した

とまれかくまれ、歴史、宗教、文学、音楽、地理、化学、植物学、農学、経済学、そして食や健康に大工仕事などなど、古今東西酒は様々な分野と広く深く関わり、酒を通して人間の営みのあらゆる面に入って行く事が出来た事は、私の狭量な人生観を広げる事に大いに貢献してくれました。正にこの経験は「酒道」と呼ぶべきものであります。「道」という字は「全てに通じる」という意味であります。確かに当サイト管理者は、JSA、WSETの資格を満たし、経験も人並み以上には積み重ねて来たものの、一流の業界人と変わりなく、高度で専門的な独自の情報を提供出来る者ではないアマチュアである事が、当方が学会に「楽」という字を当てた理由であり、詰まりこの研究は飽く迄市井の酒飲みらしく、時には感情を交えて千万言を費やし、誰にも気兼ねせずに心向くまま為された趣味に過ぎないという事です。したがって独断論も在り、どうしても己れの微々たる経験から全体を捉えようとする傾向が出てしまった事には申し訳も立ちません。そして都度都度の思い付きに任せたような考えでは浅知恵の域を脱し得ない上、抑々「酒道」とは問題が余りに大きく、浅学非才の身では荷が重過ぎたようであります。酒道などという言葉は現代で聞かれる事は無く既に死語と為りましたが、室町時代末期、酒道らしきものが在った事は事実で、公家流、武家流、商家流の三つの流儀が在ったとされ、それは其々の作法が定められたものでありました。そしてそれらがどれほど普及したのかは定かではなく、今日では伝書の一部が残るに過ぎません。元々士道や武士道という言い方は江戸時代に在ったようですが、茶道、華道、柔道、剣道、弓道も明治に為って「道」が付けられたといいます。それ以前は「茶の湯」「生け花」「柔術」「剣術」「弓術」と言われていました。そして酒道らしきものが残らなかったのは、酒の注ぎ方、飲み方、返盃の仕方、酒膳の配置といった作法を知るのは必要でも、飽くまで人間が不完全な生き物である以上、酩酊を通して人間修養を究めるのは無理があったからでありましょう。抑々作法を知っていたところで、見えは好く為ったとしても、思想や道徳性が向上する訳ではありません。そして、理性による自己抑制が解放されたバッカナールの如く、ひと度酒と夜と祭りが混ざり合うと、男も女も慎みを吹き飛ばし礼節を忘れ、在らゆる形の堕落を生み出すように為るものです。しかし千利休等茶人が信長や秀吉に仕えた安土桃山時代では茶道がリーダーの教養であったように、清酒を知る事は現代教養人の最高の嗜みの一つであると言っても過言ではありますまい。そして少なくともこのサイトは──絶対性の無い酒は各人の人生観を問うて来る飲料であるからこそ──飲酒の内に人生教訓或いは哲学性への昇華を求める姿勢を崩さずに進められて来た事が、管理者の密かな誇りなのであります。そして筆者としては、建前少々、大方は本音を吐露した積もりで、そして何より、全ての記事は単なる俄勉強の知識で書かれた訳ではないという事は強調して置きたいと思います。確かに、シャトーからの酒をそのまま貯蔵、瓶詰めし、その元のシャトーの名での出荷は言う迄も無く、方々のシャトーからの原酒をブレンドし、貯蔵、瓶詰め、そして自分のレッテルで出荷する問屋業者的作業も少なくなかった事は、此処で公言して置きます。しかしながらそれでも、私という人工精米機に掛けて余分な箇所を削り取り、勿論 旨味 も残るよう角度も調整しながら、米という素材を磨き上げ、一記事一記事吟味しながら嚙むようにして醸して来たのは間違い無い以上、これら四十二本は矢張り筆者の精神が詰まった「おらが酒」達なのであります。エウリピデスの悲劇『バッカイ』には「酒すなわち神。よって他の神々の供犠に際して、御神体が注がれ祈られる」(逸見喜一郎訳)とあるように、ワインが現実を超越した神秘の領域、神や形而上学と繫がっていたのと同様に、清酒は元来神がつくるもので、「神の憑依」と考えられて来ました。速醸酛 の祖、江田鎌治郎氏も「元来神を祭り祖先を祀るは人類の性なり徳なり。而して神仏祭祀の供物として幾千年の昔より欠くべからざるものは酒にして、酒は素と神意より出でたるものなり」と仰っております。これは詰まり、米を育て糧とする農耕民族にとり、己れの命と等価値である米は神に捧げるに値するものであったから、神饌の御飯、御餅、御酒は必ず中央に供えられ、そして中でも酒は最も手間暇が掛かるものであったが為、「御神酒上がらぬ神は無い」と言われ神聖視されたのです。又、古代では酒は自家醸造ゆえに大変貴重なもので、酒には魂が込められていると考えられていました。即ち酒の贈答は魂の贈答であった訳です。野積では、酒造という複雑困難な仕事は人間が考えたものではなかろうという事で、弥彦の神様が野積衆に酒造りを教えてくれたという言い伝えが残っている程です。神の概念を持ち、祭祀を行うように為った時、人類は類人猿からヒトへと進化しました。神聖さを持った時、猿は人に為ったのです。酒を造るように為った時、人は神に近付いたのです。酒造りに着手すれば杜氏は勿論、蔵人全員が心身ともに清浄でなければなりません。複雑怪奇な醸し技は神業に拠るものとされた以上、それに携わる杜氏は神の化身、蔵人はその使わしめと見做されました。蔵の入り口には注連縄が張られ、神棚には終日燈明が上げられ、そして杜氏達は神の御心に従い、その加護を念じる事で心の迷いを制し、酒造りに励んでいたのです。確かに神から皇族貴族、そして庶民へと下るにつれて発展し、そうして国際市場に流通するように為った現在ではありますが、敬虔な祈りと精進潔斎に支えられた酒造は神事である事に今も昔も変わりはないのです。米を神の御神体とするなら、酒は神の体液。そしてそれを抽出するのが糀・・・杜氏とは言わば、米の霊力を信じ、醪と話をし、酒の精の神意を伝える呪術者であります。この様に酒造は神聖であったからこそ女人禁制(※5)であり、何より神在月に神集う日本の神々らしく「和」の精神が重んじられて来たのです。ワインは一人の名により造られ、それは商品名、ブランド名にも為りますが、──最近の蔵元杜氏による「自耕自醸」や「農醸一貫」といったブルゴーニュ化する業界形態はさて置き──一方、日本酒は一人の専門杜氏の下、和の精神の上に、頭・麴屋・酛屋・船頭・釜屋・精米・洗い場といった実に多くの人手によって造られて来ました。これは明らかに西洋の個人主義と日本の集団主義との違い、文化の違いであります。「和醸良酒」詰まり「人の和が良い酒を醸す」のであります。いえ、起源的に言うとその逆で、曾て酒は集団儀礼の中、超現実的な「神」と実在する「人」との交流を図るものであり、詰まり秩序ある理性的な日常の「ケ」から、混沌として野性的な非日常の「ハレ」へと人々を誘い、その境目に在るエロスの中で神々との交信を実現させるものであったが故に一人で飲酒する事は在り得なかったのですから、酒が在って始めて社会の中で和の精神が作り出されたと言うべきかも知れません。何れにせよ、もはや工場と呼ぶべきコンピューター化した蔵は別として、手造り中心の蔵では杜氏を中心とした蔵人との調和が必要不可欠で、一人が手を抜けば必ず結果として現れます。「和の乱れた蔵の酒は、味にとげがある。調和のとれた蔵の酒は人を和ませる、いい味になる」とは菊の司酒造杜氏小田中俊雄氏の言葉ですが、結局、神輿は一人では上げられないのです。日本は元来農業国であり、中世では人口の85%が農民で、そして農作業において肝要なものは傑出した統率力ではなく、集団労働ゆえの波風立てぬ協調性でありましたから、我々日本人は風土的、文化的、伝統的な理由を持って、昔からの行動原理に従って、周囲の人の輪を、自己の主張よりも大切にして来たのであります。「隣の百姓が田植えを始めたら田植えをし、肥料をやったら肥料をやる」という山本七平の「隣の百姓論」なるものがありますが、「日本人は全員一致して同一行動がとれるように、千数百年にわたって訓練されている」のであります。この勤勉な国民性による協調行動こそが日本人の美徳であり、そして個性が突出した酒が敬遠される傾向にあるのはその為でもあります。派手さよりも研ぎ澄まされた味わいに価値を見出して来た清酒に対し、個性が明確なほど良しとされるワイン。「ワインは油絵、日本酒は墨絵」と喩えられて来たものそれが故。しかしそういった酒造界の成句も比喩も、もはや誰が気にするでしょう。上述したように世界各地域において伝統酒が、その伝統的な飲酒スタイルの古臭いイメージに引き摺られて新世代に嫌われて行っています。よって「伝統は守らなければ自然に破壊され、そして二度とまた戻ってはこない」のであります。これは三島由紀夫の鋭い見識眼であります。「男は伝統の意味を知っているから・・・主体的にいつも伝統を守る側に立ち、自らその伝統をよしとし、あるいは悪いと思っても伝統を守らなければならないという、強い義務感を感じていた。それが日本の男性を必要以上に保守的に見せて来た原因であると思う。」こうして、掟に全てを捧げる武士道精神の下、因循な質の日本という国は世界の進歩に遅れを取り続けている訳です。しかしながら、伝統の無い酒、時流を追っただけの酒に真の飲み手は満足しません。いえ、寧ろ大抵は伝統に基づく職人的手法の方が良いものが出来るものです。我々が求めるのは、そして世界が認めるのは日本の真髄が表現された酒なのです。そして日本酒の洗練された味と香りは、これを他の酒類と比較した時、その余りにも純粋で単純で淡泊な事に気付くのですが、これは日本人が持つ特質以外の何物でもないと思われます。技術を高め、洗練させた一つの終着点が、我々日本人では、こうした境地に至る必然性を持っていたように思われます(※6)。旨味成分を水で煮出して希釈させる日本の出汁に対し、食材を煮詰めて濃縮させる他国の出汁などはその一例で、「足し算の洋食」に対して「引き算の和食」と言われるのは、仏蘭西料理などがソースを素材にたっぷりと掛ける一方で、日本料理は素材から苦味や蘞味、臭みなど不要なものを極限まで削ぎ落とし、後に残る好ましい素材本来の味わいを際立たせる事に、低濃度の成分を調和させる事に、言わば「無味の濃く」とも言うべきものに高い品位を見出して来たからです(※7)。万人に分かる「普遍的な美味しさ」であるところの濃厚さを高く評価しなかった点は、「障りの無さ」を重視し、「濃さ」と「美味しさ」を同義としなかった点は、ワインと異なる日本酒の味にも表れています。それと同様に、次々と物を足して飾って行く洋室に対し、余計な物は極力省く和室。芸術においては、押韻の数の多さに作者の一つの技量が見出される英詩に対し、三十一文字の短歌や、世界で最短詩形の十七文字で構成される俳句。自然の粋を表現する季語と共に、その限られた文字数の表現に無駄は許されず、読者は文字と文字の間に潜む趣を味わうのである。それに似て、簡素な営みを極める華道では、本質を成す一から三種の花材と左右非対称の空間が愛でられる。最善の例が日本庭園、そして能楽、能舞台。無駄を削ぎ落とした「侘び・寂び」の精神を表現する「枯山水」は、有機物が存在しない自然の神髄、無の境地が形を取った様であります。能楽を演ずるシテでもワキでも、その所作や型に全く無駄がありません。能舞台にしても、三間四方の檜造りの板の間、鏡板には一本の老松「影向の松」が在るのみ。此処で天地万物、詰まり自然と人間の全てを演ずるのです。混沌の状態から全てを取り去り、秩序をも突き抜けて、一途に「純」と「淡」へと導く姿勢が、日本酒の醸造技術にも通じているように思われて仕方がありません。日本曹洞宗開祖道元禅師『典座教訓』菜根譚には次の様にあります。「醲肥辛甘は真味にあらず。真味は只だ是れ淡なり」「悠長の趣は醲釅に得ず、固に知る、濃処の味は常に短く、淡中の趣は独り真なるを」──日本人は百万本の満開の花や山一面の紅葉のみならず、寧ろ枯れた一輪の花、庭に残る一枚の落ち葉に宿る儚さに玄々と感じ入るのです。桜や花火、或いは神風特攻隊が美しく散る様に心を奪われるのです。如何なるものでも蓄積による濃度、密度超過が問題を引き起こすとも言います。現代という、人々にとって都合の良い、便利な物が大量に溢れた、過密で不健康な時代に為って漸く世界がこの事に気付いたという事を、外国に見られぬ日本特産の心中を、世界最古の長編小説たる『源氏物語』にて最高に達成された「物の哀れ」の理念を、日本人は大いに誇るべきなのであります。

※5 女人禁制の理由 ①酒神としてどの蔵にも神棚に祀られている松尾様は女神の為、女性が入って来ると焼きもちを焼く ②昔の醸造設備が整っていない環境で化粧した女性が入れば醪に悪影響が出る ③冬の酒造期間、常識として禁欲生活を強いられる男性ばかりの酒蔵の中に女性が居ると気が逸れる ④釜は神聖な物で、女衆が触れる事は禁じられていた

※6 喩えて見ると、日本は一個の小さな研磨機で、世界中から一旦出来上がった物を何でも受け入れ、それを懸命に磨き上げ、より繊細で洗練され使い勝手の好いように不必要なまでに改良を加え、原形が分からなくなる程つるつるにして、誰もが「カワイイ」と思える物に変えてしまう。対し、米国は一個の巨大な濾過器で、例えばイタリアのピザ、ドイツ北部ハンブルクのハンバーガー、同国フランクフルトのホットドッグといった歴史的背景の有る地方食を一旦引き受けて本来の郷土色を払拭し、世界中で受け入れられるグローバルな中立性を付与して新しい食べ物として再輸出して来た

※7 和食における「格」は、素材本来の味を活かす生が最上であり、蒸す、焼く、揚げる、炊くと順に下がって行く。先ずは生で食べるという思考が軸に在り、其処から如何に手を掛けずに美味しく食すかを考えるのが日本的嗜好。だからこそ和食は常に旬(※8)を意識する料理なのである

※8 人間は大地や海川から得られる自然の恵みを食べて生きて来た為、どのような農作物を栽培し、どのように調理し、どのように食するか等、食文化の発展(※9)はその国の地勢や風土と密接に関連している。日本は四季の移り変わりがはっきりしていて、其々に旬の食材がある。その旬の魚介や野菜を活かして使うのは、季節感の鋭い日本人が生み出した和食の特徴である。旬の魚は脂が乗り、野菜はビタミンCが多い。漁獲高、生産量も多い旬の期間は初物と呼ばれる「走り」から始まり、味や栄養が充実する「旬の盛り」を経て、去り行く旬の「名残り」を惜しむ。旬の季節は一ヶ月、そしてそれが過ぎたなら翌年の初物が出る迄その魚や野菜は口にしなかった

※9 食べられる物と食べ物は同じではない。毛虫や甲虫は食べて食べられなくはないが、文明国では食べ物ではない。食べられる物の中から、栄養が有る物、美味しい物を「食べ物」として選び出すのが食文化の起源。そして食糧不足が文明社会の衰退に繋がる事はメソポタミア、エジプト、ローマ帝国以来の歴史が繰り返し示すところである(現在、国際的に米や穀物の不足が深刻化している)

明治開国以来の欧米コンプレックスの強かった日本人の劣等感が敗戦によって強化され、日本的なものに自信喪失した日本政府を始めとする国民全体が欧米崇拝した結果、己が伝統を否定し、民族性を簡単に放棄する浅薄な日本人を生んだという歴史的背景に対し、もはやとやかく言っても何も始まりません。確かに、「米よりパンが優れている」とか「米を食べると頭が悪く為る、肥る、高血圧に為る」とか言った戦後の日本人の様に、自国を軽んずるから他国からも軽んずられるのです。しかしながら、各国の文化的背景が生む善し悪しについては、議論が感情的に為って収集が付かなくなる事も在り、況してお国自慢が入って来るともうどうにもなりません。それは自分が好むからと言って、飲めない人に酒を無理強いする行為と同じです。元来快感度というものは環境が作り出すものではなく、人の心の状態が作り出すものですから、快感度も押し付けられると不快感に変わるのです。確かに愛国の至情が身一杯に湧き返る筆者ではありますが、日本の現状は、先人達の弛まぬ努力に由来する世界に類を見ない飽食と物量的な豊かさの陰で、古来より日本人が何よりも重んじて来た「恩」を忘れ、個人的欲望や快楽に執着する、倫理感に乏しく心の貧しい自己中心社会に陥っています。唯我独尊に走り、快楽を思い切る意志の強さこそ日本人が最も称賛する美徳である事も忘れ、例えばハリウッド的遣り方の「ハッピーエンド」で終わるばかりの空っぽな娯楽に耽る余り、刀を捨てた日本人は己が行為の全責任を負う精神をも棄ててしまったようであります。千年の歴史を遙かに超えて、日本人と日本国を作り上げて来た祖先の生き方、聖徳太子や古事記・日本書紀時代から伺える日本人の価値観や美しい日本の精神風土が崩壊の危機に瀕しています。この日本文化の根枯れ現象に危惧の念を抱く傍ら、「創意工夫の精神、如何なるものに対しても敬意を払い、己が力の限りを尽くしより一層の高みを目指す」という日本人として生まれ持った和の心が、絶望という病魔にこの魂が侵されるのを救うのであります。一見矛盾の様であって実は補完し合う「東洋思想と西洋科学の合一」という農学博士徳山孝の理念に同意し、昭和の人の繋がりの深さの上に平成の情報と知識を加え、令和の新しい技術を活用して今を生きて行くしかないのであります。「所詮人間は足る事を知らぬエゴイズムな生き物」と言ってしまえばもうそれ迄、何処にも救いはありません。もはや人間中心、延いては個人中心の、肉食心理即ち競争原理の西洋思想に人類の未来が無い事は誰の目にも明らかです。もはやキリスト教に微塵も救いを見出していない私は「真の人間」ではなく「真の日本人」に為りたいと思うのです。「森羅万象共存共栄主義」とでも申しましょうか、人間が存在する意味とは「一人の人間として全ての生物の事を思う」事だと思うのです(※10)。日本国土の様に自分の小ささを認め、自分という人間が少しも特別ではない事を認め、「人を救う」「世界を変える」などと思う慢心を捨て、「友のものは共のもの」というピュタゴラスの至言に則り、目先の事に一喜一憂せず、ただ謙虚に慎ましく、そして最期は自然に抱かれ「人知れず消え去りたい」と思うだけなのであります。「宴会と同じように、人生からも飲みすぎもせず、喉が渇きもしないうちに立ち去ることが一番良い」と言ったアリストテレスの顰みに倣いたいのであります。人生という臭いものに対し、こちらは一発香ぐわしいのを放って、馥郁たる残り香を後に素早く逃げ果せようという目論見、それが我が人生哲学。永い憂き世に短い命、泥中の蓮の如く在りたいものです。

※10 京都府左京区の曼殊院門跡に在る菌塚などは日本的アニミズムの象徴と言えよう。研究や開発の為に死滅した菌類に感謝し供養したいという思いから、昭和56年に元大和化成株式会社社長笠坊武夫氏によって建立。坂口謹一郎博士の祝言もあり

扨、新たな資本主義の象徴は「地方」、デジタル技術を手段とした多文化共生社会とされます。生物多様性条約、文化多様性という国際条約があるように、自然界でも文化界でも多様性は生存や存続の鍵なのであります。多様性が失われると生命力も落ちると言われるからこそ、多様性の維持を目的として国連やユネスコで多くの国が参加し、国際約束であるこれら条約が作られたのであります。人間でも食べ物でも、その多様性を味わえてこそ、生きる喜びに通じる豊かな生活が在ると考えるスローフード精神を忘れないようにしたい。一方、金を手早く使えば、コミュニケーションツールの発達が却って増長させた矛盾的病であるところの「孤独」を紛らわせられる資本主義社会において、「日本は価格競争力を生み出せない国に為っている」と言われます。が、それで良いのです。元々我々は手垢に汚れた金などに人生観を左右される民族ではないのですから。「1ドルでも高い配当、株価を求める心」という米国型資本主義の精神に対し、江戸商人の哲学たる「売り手に良し、買い手に良し、世間に良し」という「三方良し」の精神を我々は重んじます。伊藤忠商事創業者伊藤忠兵衛曰く、「商売は菩薩の業、商売道の尊さは、売り買い何れをも益し、世の不足をうずめ、御仏の心にかなうもの」なのであります。又、この国における老人優位の超少子高齢化社会、我々は「世の末」を気にしなければならないのでしょうか。いいえ、「世の末」の声が上がるのは今に始まった事ではありません。そんな事は享保元(1716)年丙申九月十日『葉隠』が書かれた頃には既に叫ばれていた事で、実は封建制度の社会における武士の類型化が進んだ時代、既に人々が案ずるのは今の我が身の事ばかり。「義・勇・仁・礼・誠・名誉」から成る武士道精神を体する者も何処へやら、「末代までの恥辱」を恐れる者など居はしなかったのですから。時代と共に人徳は退化する一方で、酵母開発宛ら人間を淘汰しない限り、この「世も末」と思わざるを得ない現状は、最後の審判を告げる喇叭が世界に鳴り響く時まで続くのでありましょう。すると中国詩人陶淵明の、「千秋萬歳後 誰知栄与辱 但恨在世時 飲酒不得足」「千秋萬歳の後、誰栄と辱とを知らんや。但だ恨むらくは世に在りし時、酒を飲むこと足るを得ざりし」(千年万年過ぎたなら 誉も辱もあるものか 心に残るは酒恋う心 飲み足らなくて泣けてくる)という辞世の句が、我々の胸に響いて来るではありませんか。唐代詩人于武陵の『勧酒』(コノサカヅキヲ受ケテクレ ドウゾナミナミツガシテオクレ ハナニアラシノタトヘモアルゾ 「サヨナラ」ダケガ人生ダ)という井伏鱒二の妙訳が響いて来るではありませんか。我々は元に戻るだけ、在るべき場所へ帰るだけ、自然から生まれた物は全て土に還るだけなのです。それは葡萄酒も清酒も同じであります。であれば、「養我天和 與仙人酔争壽 酔其有限哉」「我、天和を養いて、仙酔と壽を争う。酔うに其れ限り有らんや」(私は、自然との調和を養い、仙酔と長寿を競おう。酔いに限りなど有るものか)と歌う賴山陽に追随しようではありませんか。しかしこの、性豪放にして遊蕩に日を送った偉人の言葉はきっちりと日本酒の真髄を捉えています。詰まり、明確に移り変わる四季の中、雪月花山水の変化を肴に自然との一体感に耽りながら酒を飲むのが、太古より自然の摂理と真正面から向き合って来た日本人の遣り方で、昨今の「一つの酒に一つの料理」的趣向は、流石に邪道と迄は申しませんが、矢張り西洋の真似事に過ぎず、異邦人なら兎も角、純日本人の取るべき飲み方ではありません。抑々酒は料理の為に造られたのではないのですから、料理のご機嫌取りの如き扱いは酒神に対して無礼というものでありましょう。そしてその逆も然りで、料理は酒の力量を計る為に作られるのでもありません。自分の中の最高の相性を求めて飲み散らかし食い散らかし、ペアリングについてまるで一家言でも有るかのように物申した事も御座いましたが、全く、考えながら飲む酒というものは、考えながら食べる食事同様全く以て味気無いものです。個人的な楽しみを研究対象にするほど野暮な事も無いでしょう。確かに小生は味覚を言語化する事で新体験を得る文学者の様に遣って来ましたが、「味覚を言語化すると不味く為るばかりだ」という科学者の言い分は「ご尤も」。「美味しく飲食を楽しむ為には研究する姿勢は持つべきではない」という教訓が、私がこの「酒道」を通じて払った代価の報酬であります。しかしもう私達は元の場所には戻れません。若山牧水は「それほどにうまきかと人の問いたらばなんと答えんこの酒の味」という、言葉で表せない程の酒の美味さを讃える歌を歌いましたが、もう私達はその「美味い訳」を確りと説明出来る所にまで来てしまったのです。

「学に生き、芸に遊びて七十年、楽しき道はなお半ばなり」という音楽学者田辺尚雄氏の言葉がこの胸の内を代弁してくれます。人は神代以来酒杯の内に悲喜交交至り、明日への活力として来ました。詰まり宮本常一の言うように「酒の歴史はそのまま人間の喜びと悲しみの歴史でした。」確かに酒は嗜好の問題ですが、歴史を学ぶ事は嗜好を超越した問題なのです。好きとか嫌いとかいう子供染みた低俗な感情で取り扱える問題ではないのです。愈々言葉が尽きました。では最後に、長々として来た我が「酒道」を先人が残した「酒徳」に還元し、当サイトの全稿を一文で纏め上げて最終稿の締め括りと致しましょう。柳沢淇園『雲萍雑志』(1843年)の「飲酒の十徳」より──

「一、礼を正し、二、労をいとひ、三、憂をわすれ、四、鬱をひらき、五、気をめぐらし、六、病をさけ、七、毒を解し、八、人と親しみ、九、縁をむすび、十、人寿を延ぶ」

──酒徒から酒仙へ・・・時には葡萄酒、時には清酒・・・後は我々は移り行く世を楽しむのみであります。